はじめに

こんにちは。ネットワークエンジニアの「だいまる」です。

今回は、Janog54に参加させてもらったのでその際に学んだことや感じたことをまとめていきたいと思います。

今回のJanog54は奈良県の奈良コンベンションセンターで開催(7/3〜7/5)されました。

毎度参加して思うのは、他の方の顔の広さと技術力の高さですね。

勉強のためにと思い参加していますが、毎度自信をなくして帰ることになってますね。

毎度自信を無くし、もっと頑張らないとなーとは思ってます

印象に残った2つの講演(随時更新)

今回、印象に残った3つの講演について簡単にまとめていきたいと思います。

自分の復習を兼ねているのでしっかりまとめられてないかもしれないですが、ご了承ください

IPアドレスの管理・分配の世界を覗いてみよう !! ~ インターネットを維持するために、とっても大切なこと ~

1つ目の話は「JPNICの方がIPアドレスの管理・運用」について話してくれたセッションになります。

私自身、ネットワーク業界にいながらIR(Internet Registry)のことはよく知らなかったので、とても勉強になりました。

セッション概要

セッションの概要はざっくりまとめると以下の感じになります。

- IPアドレスの管理はしっかりしようね

- 「ドメイン」、「IPアドレス・AS番号」、「プロトコルパラメータ」の3つのエリアに分けて管理

- WHOIS DBの概要と新しい試み

- JPNICが扱うポリシーとガイドラインについて

- JPNIC配下のフォーラムとなるJPOPFについて

IPアドレスの管理は、IRが主導で徹底管理されているのかと思いきや、事業者側の努力によって成り立っているらしく、インターネット業界も性善説の下成り立っている部分が多いなと感じました。

また、それ以外の点については以下まとめていきたいと思います。

WHOISとは?

WHOIS(フーイズ)とは、各国のIRが管理する「IPアドレスやAS番号、組織名が紐づけられているデータベース」になります。

主なWHOISサーバは、日本のサーバも含めると以下の6つになります。

- APNIC (whois.apnic.net) ※アジア・太平洋地域

- JPRS (whois.jprs.jp) ※日本

- ARIN (whois.arin.net) ※北米

- RIPE (whois.ripe.net) ※欧州・中東・中央アジア

- LACNIC (whois.lacnic.net) ※南米・カリブ海地域

- AFRINIC (whois.afrinic.net) ※アフリカ

検索する際には「WEB検索」と「CLIによる検索」の2種類があります。

WEB検索では「https://www.nic.ad.jp/」にアクセスし右上にある検索欄から検索します。

CLIによる検索では、「whoisコマンド」を利用し検索します。

以下のログは、CLIによるコマンドでYahoo Japanのトップページを検索してみました。

daimaru$ whois www.yahoo.co.jp

% IANA WHOIS server

% for more information on IANA, visit http://www.iana.org

% This query returned 1 object

refer: whois.jprs.jp

domain: JP

organisation: Japan Registry Services Co., Ltd.

address: Chiyoda First Bldg. East 13F

address: 3-8-1 Nishi-Kanda

address: Chiyoda-ku Tokyo 101-0065

address: Japan

contact: administrative

name: Koki Higashida

organisation: Japan Registry Services Co., Ltd.

address: Chiyoda First Bldg. East 13F

address: 3-8-1 Nishi-Kanda

address: Chiyoda-ku Tokyo 101-0065

address: Japan

phone: +81 3 5215 8451

fax-no: +81 3 5215 8452

e-mail: higashida@jprs.co.jp

contact: technical

name: Koki Higashida

organisation: Japan Registry Services Co., Ltd.

address: Chiyoda First Bldg. East 13F

address: 3-8-1 Nishi-Kanda

address: Chiyoda-ku Tokyo 101-0065

address: Japan

phone: +81 3 5215 8480

fax-no: +81 3 5215 8452

e-mail: tech-admin@jprs.jp

nserver: A.DNS.JP 2001:dc4:0:0:0:0:0:1 203.119.1.1

nserver: B.DNS.JP 2001:dc2:0:0:0:0:0:1 202.12.30.131

nserver: C.DNS.JP 156.154.100.5 2001:502:ad09:0:0:0:0:5

nserver: D.DNS.JP 2001:240:0:0:0:0:0:53 210.138.175.244

nserver: E.DNS.JP 192.50.43.53 2001:200:c000:0:0:0:0:35

nserver: F.DNS.JP 150.100.6.8 2001:2f8:0:100:0:0:0:153

nserver: G.DNS.JP 203.119.40.1

nserver: H.DNS.JP 161.232.72.25 2a01:8840:1bc:0:0:0:0:25

ds-rdata: 22111 8 2 e5a43534b9beafbf35d6c6b3eaa1e9ae7fe2b4d8961252126fd67b5172322286

whois: whois.jprs.jp

status: ACTIVE

remarks: Registration information: https://jprs.jp/

created: 1986-08-05

changed: 2023-11-06

source: IANA

# whois.jprs.jp

[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]

[ restricted to network administration purposes. For further information, ]

[ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ]

[ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ]

No match!!

JPRS WHOISは、JPRSが管理している以下のドメイン名に関する情報を確認でき

るサービスです。

・登録されているJPドメイン名

・JPRSを管理レジストラとするgTLD等ドメイン名

詳しくは https://jprs.jp/about/dom-search/jprs-whois/ を参照してください。

参考: IPアドレスのWHOISサーバ

・JPNIC WHOIS(whois.nic.ad.jp)

・APNIC WHOIS(whois.apnic.net)

・ARIN WHOIS(whois.arin.net)

・RIPE WHOIS(whois.ripe.net)

・LACNIC WHOIS(whois.lacnic.net)

・AfriNIC WHOIS(whois.afrinic.net)また、最近では「Abuse欄」と呼ばれる新しい情報が追加されたようです。

この欄は攻撃や悪意のある行為が実施されている場合の共有や警告を行う連絡先となるようです。

まだ、普及率が低いため、JPNICのアドレスになっているようですが、これから義務化も含め議論が進むのでぜひ登録してくださいとの話でした。

JPNICが管理するポリシーとガイドラインとは?

JPNICを含むIRが管理しているポリシーとガイドラインについてまとめたいと思います。

まずポリシーは「IPアドレスやAS番号などを管理するためのルールや割当ルール」になります。

これはAPNICやJPNICで定期開催される会議で変更・改訂されるみたいです。

また、IPv4アドレスの枯渇問題に伴い、アドレスリースや転売等のビジネスが行われていますが、ここでは禁止されていないそうです。(一時ルール策定の話題は上がったみたいですが)

一方、ガイドラインは「ポリシーの補足となるルール」です。

JPOPF/JPOPMとは?

JPOPFとは「JPNICにポリシーやガイドラインの作成・変更を提案するためのフォーラム」になるようです。

基本的に誰でも参加可能みたいですので、ぜひ参加してください!との話でした。

そのJPOPFで年に数回実施されるオフラインの会議を「JPOPM」と呼ぶようです。

この会議も誰でも参加できるみたいなのでぜひ積極的に参加して欲しいとの話でした。

Coherent optical transceivers – current capabilities and future possibilities

2つ目の印象に残った講演は海外のエンジニアの方によるコヒーレントやトランシーバの話です。

正直、ソフトバンクの「AIを支えるAll optical network」も気になりましたが、会場が満杯で立って話を聞いていたため、メモをほとんど取れていないのです。

発表の概要

このセクションでは、コヒーレントトランシーバの現状や今後の行く末に関して、丁寧に説明してくれた発表でした。

発表者の方が英語だったこともあり、通訳を挟んだ上での発表でした。

その上で、本当に印象に残った話をピックアップしたいと思います。

各用語の定義

今回のOptics2つの講演を聞いて、少し光の勉強をしてみようと思い、勉強したのでそのアウトプットを兼ねて簡単にまとめています。

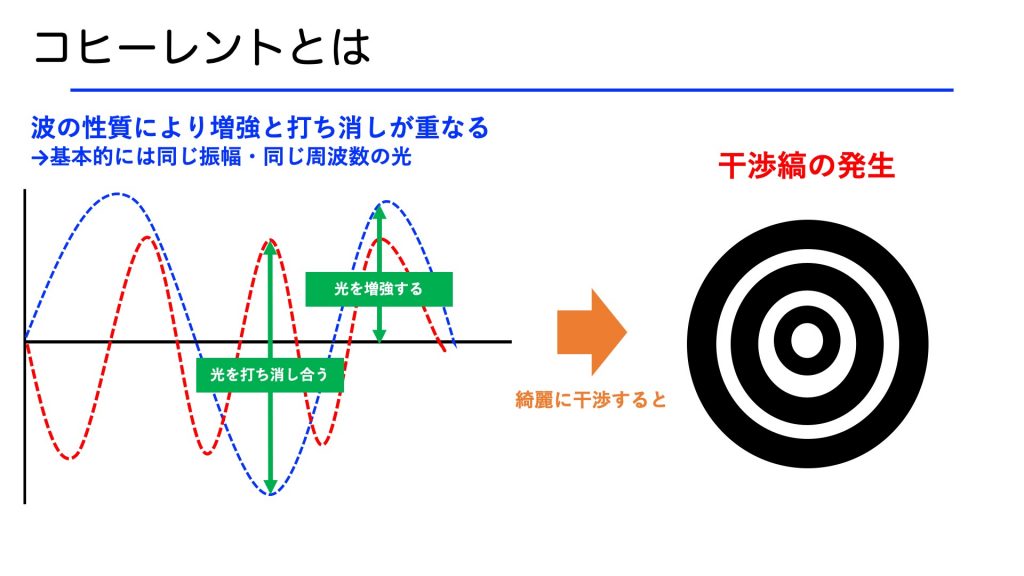

- コヒーレント

-

コヒーレントの定義は「波が互いに干渉し合う性質」や「複数波の振幅と位相に関連性がある」と書かれています。

-

簡単に言えば、コヒーレントとは波の干渉しやすさの度合いを示す言葉として利用されるようです。

このコヒーレントには「時間コヒーレント」と「空間コヒーレント」の2種類があります。

「時間コヒーレント」は、同じ波だけど、波が届く時間が異なることにより位相がずれ、干渉度合いがかわることを言います。

一方、「空間コヒーレント」は異なる場所から届く波による干渉度合いを示すようです。

つまり、コヒーレントトランシーバとは「光の干渉を利用したトランシーバ」になりそうですね。

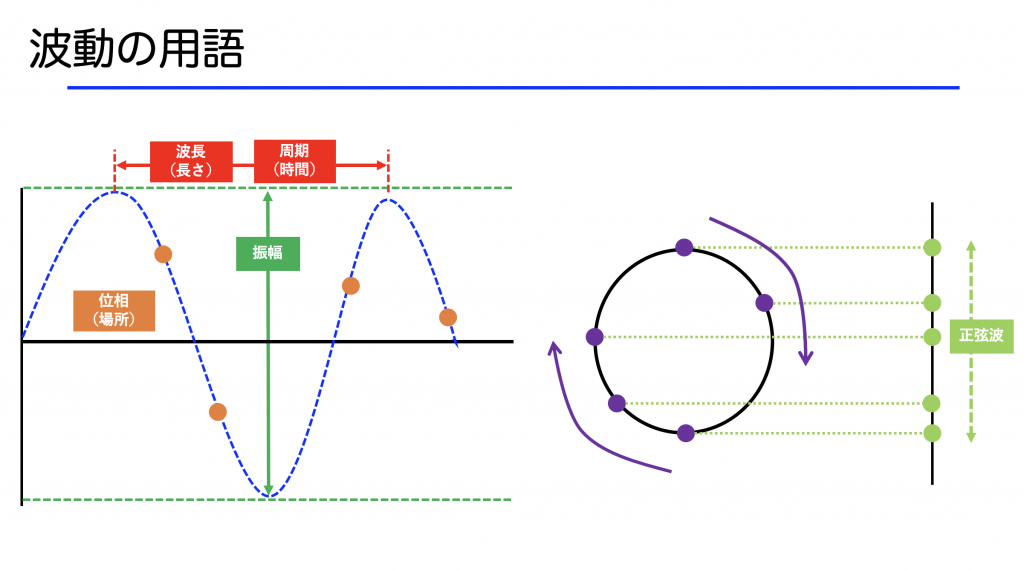

- 波動の用語

-

- 振幅:波の高低差

- 波長:波の長さ

- 位相:波の位置

- 正弦波:等速円運動になぞられる波(単振動)

- 周期:波の基本単位となる動きの時間

- 周波数:一定時間の周期数

振幅を狭めることによる弊害と電力効率

振幅を狭めると一定時間で送受信できるデータ量が増加しますが、ノイスの観点もありますが、0 or 1の判断が難しくなってきます。

そのため、振幅を狭める(周波数を大きくする)ことで1波長あたりのデータ量を増やすことにも限界があるようです。

何よりもこの話を聞いていて驚いたのがOpticsの電力効率です。

17WのSFP/QSFPを利用している場合、0.001WがOpticsに利用され、残りは熱として消えるようです。

最後に

今回のJanogも自信を無くしつつもいい刺激・経験になりました。

また、ブースでのコミュニケーションや懇親会での交流を含め、色んな方とのつながりにより様々な話が聞けたので大変勉強になりました。

こんな無名の下っ端ペーペーに話しかけて頂きありがたいです。